つい最近「弱者男性」についての動画を観たんですよ。

その中にいろいろな要素がはいってたんですが、「きょうだい児」という単語が見つかって。

なんだ?しらんぞ?と思って調べてみたら「病気や障害のある兄弟姉妹がいる子どものこと」って出てきました。

なんだけど”子ども”だけを指していいものか?と思いまして。

最近「ライオンの隠れ家」を観たばっかだったから余計に気になってしまい。

ちょっとまとめてみました。

衝撃の実態!「きょうだい児」が抱える現代の闇と未来への希望

現代社会において、家庭はかつてないほど多様な形を呈し、子どもたちの成長環境にも大きな変化が訪れています。その中でも「きょうだい児」として育つ子どもたちは、兄弟姉妹間の複雑な関係や家庭内での立ち位置に悩みながらも、かけがえのない絆を築いていく存在です。本記事では、現代社会が抱えるさまざまな問題の中で、特に「きょうだい児」が直面する現状と、その背景にある心理的・社会的要因を探ります。家族という最小単位での絆が、どのように未来の社会を形作っていくのか、一緒に考えてみませんか。

家庭の変化と「きょうだい児」の現状

現代における家庭環境は、核家族化や共働き家庭の増加、さらにはシングルペアレント家庭の増加など、かつての「家族の形」とは大きく異なっています。特に、子どもたちが「きょうだい児」として育つ環境は、以下のような特徴が見られます。

-

競争と協力のバランス

兄弟姉妹が存在することで、自然と競争心が芽生える一方、協力し合う機会も豊富にあります。しかし、このバランスが崩れると、心の負担となる場合も多いのです。 -

心理的プレッシャーの増加

親の期待や、兄弟間の比較からくる劣等感・嫉妬心など、精神面でのストレスが積み重なることがあります。 -

家庭内コミュニケーションの複雑さ

共働き家庭では、親と子のコミュニケーションの時間が限られることが多く、兄弟同士の関係がその代替となるケースが増えています。

これらの要素が重なることで、「きょうだい児」には特有の心理的負担や社会的な影響が生じることが明らかになってきました。たとえば、家族間での役割分担や、兄弟姉妹間の期待値が無意識のうちに固定化されると、個々の成長や自立にブレーキがかかることも考えられます。

社会全体に影響を及ぼす家族の課題

現代社会は急速な変化を遂げる中で、家族という最も基本的なコミュニティが新たな課題に直面しています。家庭内の役割や価値観の変容は、社会全体にどのような影響を与えるのでしょうか。

家族の多様性とそのジレンマ

かつては一つの家庭内において、明確な役割分担が存在していました。しかし、現代では性別や年齢、個々のライフスタイルに応じた多様な役割が認められるようになり、必ずしも従来の枠組みに収まらない家族が増えています。これにより、以下のようなジレンマが生まれています。

-

親の負担増大

複数の子どもを持つ家庭では、子どもの個性を尊重しながら育てるための時間や労力が増加し、親自身のストレスが高まります。 -

子ども間の比較と格差

兄弟姉妹それぞれの個性や才能が注目される一方で、比較されることで心の傷が深まるリスクもあります。特に、成績やスポーツ、芸術など、目に見える成果が評価される場面では、その傾向が顕著です。 -

コミュニケーション不足

家族全体が忙しい現代、親子間や兄弟間のコミュニケーションが希薄になりがちです。このため、子どもたちは家庭内での安心感や自己肯定感を十分に得られず、社会との接点で孤立することが懸念されます。

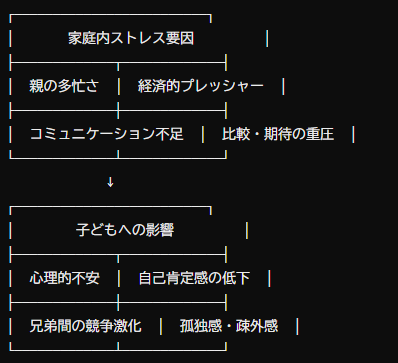

図解:現代家庭のストレス要因とその影響

以下の図は、現代の家庭におけるストレス要因と、それが子どもたち(特に「きょうだい児」)に与える影響をまとめたものです。

きょうだい児の心理とその成長への影響

兄弟姉妹との関係は、一生涯にわたる影響を及ぼす重要な要素です。特に「きょうだい児」として育つ子どもたちは、家庭内での立ち位置や役割を通じて、自己認識や社会性を学んでいきます。しかし、その過程で直面する苦悩や葛藤は、時に成長の大きな障壁となることがあります。

心理的側面の詳細

-

自己肯定感と競争心

兄弟間での比較や競争が、子どもの自己肯定感にどのように影響するかは非常に重要なテーマです。成功体験や失敗体験が、その後の人生に大きな影響を与えます。例えば、兄弟の中で常に「後れを取っている」と感じる子どもは、自信を喪失しがちです。 -

安心感と孤独感

兄弟がいることは、孤独感を和らげる一方で、場合によっては他者との距離感が生まれる原因ともなります。親との十分なコミュニケーションがなければ、兄弟間で補完しあうはずの安心感が得られず、孤立感が強まる可能性があります。 -

役割の固定化と個性の抑制

家族内で「長男・長女」「次男・次女」といった固定された役割が存在すると、子どもたちはその役割に縛られて、自分らしさを発揮できなくなることがあります。これが、将来的な職業選択や人間関係にも影響を及ぼす恐れがあります。

表:きょうだい児が抱えやすい心理的課題とその対策

| 心理的課題 | 発生要因 | 可能な対策 |

|---|---|---|

| 自己肯定感の低下 | 兄弟間の比較、親の過度な期待 | 個々の成果を認める、褒める習慣の徹底 |

| 孤独感・不安感 | コミュニケーション不足、家庭内の役割固定化 | 家族での共有時間を確保、個別面談の実施 |

| 競争心の過剰 | 学業やスポーツ等、成果が評価される環境 | 協力と競争のバランスを重視する教育方法の導入 |

| 役割の固定化による自己抑制 | 伝統的な家族内役割の押し付け | フレキシブルな家庭内役割分担、個性を尊重する環境作り |

これらの対策は、家庭だけでなく、学校や地域社会においても取り入れられるべきものです。子どもたちが自分自身を肯定し、健全な精神状態で成長できる環境を整えるためには、大人の視点からの柔軟なアプローチが求められます。

悩み

社会全体で考える家族支援と未来への展望

「きょうだい児」が抱える課題は、個々の家庭の問題に留まらず、社会全体の将来に大きな影響を及ぼします。ここでは、現代社会がどのように家族や子どもの心の問題に向き合い、解決策を模索しているかを考察します。

教育現場と地域コミュニティの役割

学校や地域コミュニティは、家庭における教育や支援の延長線上にあります。以下の取り組みが、特に注目されています。

-

心のケアプログラムの導入

学校内でのカウンセリングや、兄弟関係の中で生じるストレスを軽減するためのワークショップが各地で実施されています。こうしたプログラムは、子どもたちが自分の感情を表現し、健全に処理するスキルを養う上で非常に有効です。 -

親子コミュニケーションの促進

地域の子育て支援センターや、親向けのセミナーを通じて、家族全体でのコミュニケーションの質を向上させる試みが行われています。親自身が子どもとの向き合い方を学ぶことで、家庭内の雰囲気が大きく改善されることが期待されます。 -

兄弟間の協力を促すプログラム

兄弟姉妹間の絆を深め、互いに助け合う力を育むための共同学習やレクリエーションの場が提供されるようになっています。これにより、自然と家族内での信頼関係が強化され、個々の自己肯定感も高まります。

政策提言と社会的支援

政府や自治体レベルで、子どもの心の健康を守るための施策が求められています。具体的には、以下のような政策が考えられます。

-

家族支援制度の充実

保育所や学童保育の充実により、親が安心して仕事に専念できる環境を整えるとともに、子どもたちが安心して過ごせる居場所を確保する取り組みが必要です。 -

子ども向けのメンタルヘルスケアの普及

学校や地域において、定期的なメンタルヘルスチェックやカウンセリングサービスを無料または低価格で提供することで、早期の問題発見と対処を可能にします。 -

家族間のコミュニケーション強化に向けた補助金制度

家族で参加できるワークショップやレクリエーション活動に対する補助金を支給するなど、家庭内コミュニケーションを促進するための施策も有効です。

これらの取り組みが実現されることで、「きょうだい児」が直面する課題は少しずつ解消され、将来的には健全な家庭環境が社会全体の基盤として機能することが期待されます。

未来への一歩:家族の絆を取り戻すために

私たちが未来を担う子どもたちに希望ある社会を残すためには、家族という最も基本的な単位での絆を再確認し、育むことが不可欠です。

「きょうだい児」として育つ子どもたちが、互いの違いを認め合い、支え合う関係を築くための第一歩は、家庭内での小さなコミュニケーションから始まります。

親が子どもの話に耳を傾け、兄弟姉妹が互いを励まし合う――それが、未来を明るく照らす光となるのです。

また、家庭だけでなく、地域や学校、そして社会全体が連携して、子どもたちが安心して成長できる環境作りに取り組むことが求められています。

現代社会が抱えるさまざまな問題に対して、私たち一人ひとりがどう向き合い、どう変革を促していくか。その答えは、まず家族という小さなコミュニティの中にあるのかもしれません。

私たちの未来を支えるのは、子どもたちの笑顔とその背中にある無限の可能性です。

「きょうだい児」として育つ彼らの経験と絆が、やがて大きな力となって社会を動かす日を信じながら、今できる最善のサポートを提供していきましょう。

まとめ

現代社会は、家庭内の小さな問題から広がる大きな課題に直面しています。

「きょうだい児」が抱える心理的・社会的な問題は、家族、学校、地域、そして政府が一丸となって解決を目指すべき重要なテーマです。

今回ご紹介した家族内のコミュニケーションの改善策や、社会全体での支援体制の充実は、未来に向けた大きな一歩となるでしょう。

子どもたちが安心して成長し、健全な社会を築くためには、今こそ私たちが手を取り合い、家族の絆を再構築する時です。

コメント