※前回の記事からの続きです

1. 導入

現代社会は、SNSやネット上の情報拡散力の前に、真実と噂の境界が曖昧になっています。あなたも、ふとした瞬間に「このニュース、ホントかな?」と疑いを抱いたことはないでしょうか。

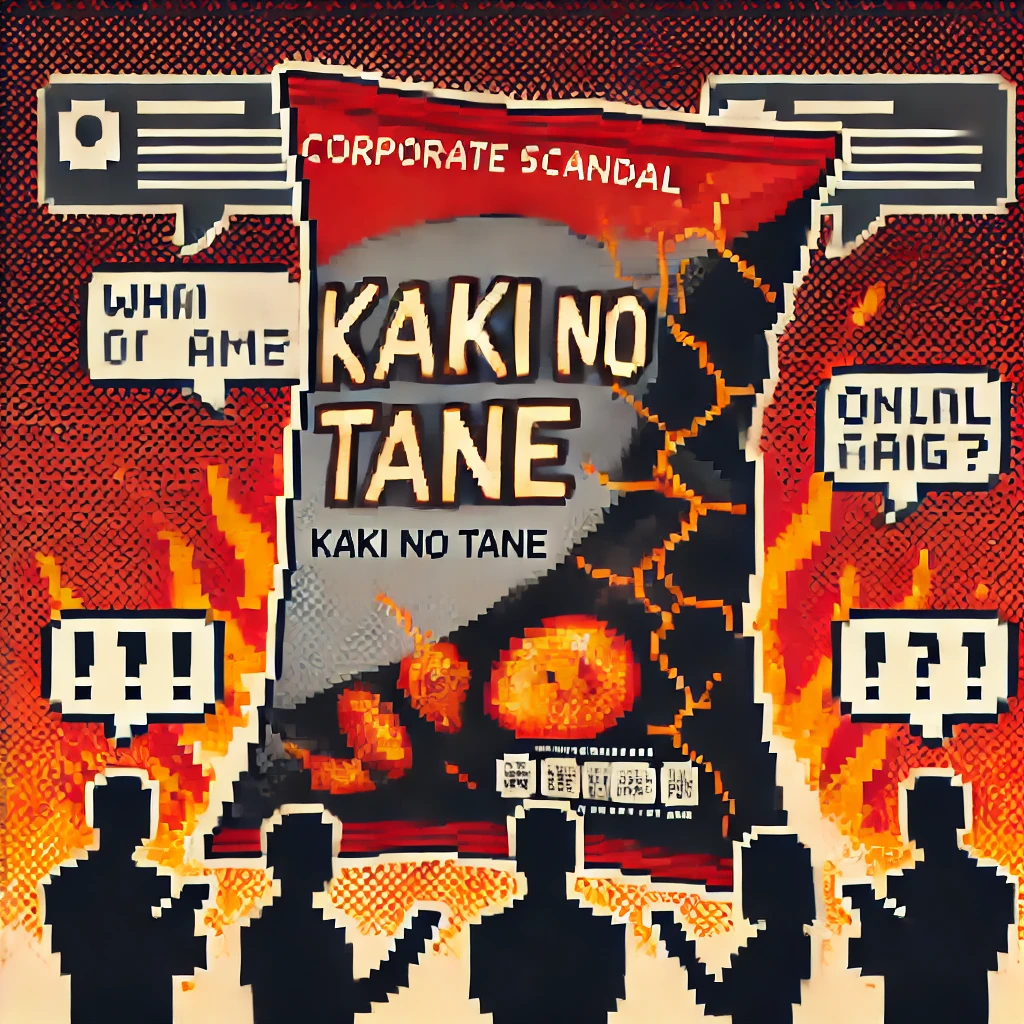

たった一つの発言が、瞬く間に全国、いや世界に波紋を広げ、私たちの日常にまで大きな影響を与える――。今回は、亀田製菓のCEOの発言が引き金となり、話題をさらった「柿の種 炎上 現在」の騒動に迫ります。真相に迫るとともに、情報社会の脆弱性、企業の責任、そして私たち消費者の役割について考えさせられるエピソードをお届けします。

2. 事件の経緯詳細

2.1 発端となったCEOの発言と報道

2024年12月16日、AFP通信の記事が配信され、亀田製菓のインド人会長CEOが「日本はさらなる移民受け入れを」と発言したと報じられました。この発言は、当初「外国人材を活用していくべき」という意味に解釈され、後に誤解が解かれるまで大きな波紋を呼びました。

この瞬間、企業としてのイメージが揺らぐだけでなく、消費者の信頼にもひびが入る事態となったのです。

2.2 製品と原料問題の発覚

続いて浮上したのは、「梅の香巻」に使用されていた中国産もち米の問題です。亀田製菓の他商品である「柿の種」や「ハッピーターン」は、国産あるいは米国産の原料が使用されているとされる中、一部商品の原料が海外産である事実が明るみに出たことにより、不買運動の火種となりました。

消費者の間では、亀田製菓全体への不信感が拡大し、「亀田製菓もう買わない」という声がSNS上にあふれ、特に「柿の種」の在庫が山積みになるという事態に発展しました。

2.3 炎上の広がりと情報操作の疑惑

この一連の事件は、炎上現象の典型例とも言えます。週末にピークを迎えた炎上は、偶発的なものではなく、場合によってはボットによる意図的な操作が行われている可能性も指摘されています。

企業にとっては、株価の下落やイメージダウンという直接的なダメージに加え、場合によっては倒産に追い込まれるリスクすらも孕む深刻な問題となりました。2024年には421件もの企業炎上事案が報告され、その影響は計り知れません。

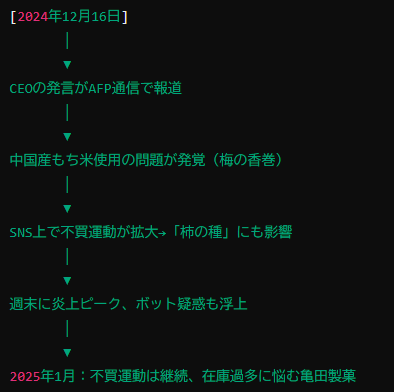

2.4 図解:事件のタイムライン

以下は、今回の騒動の大まかな流れを示したタイムライン図です。

事件の経緯詳細

3. 市場と消費者のリアクション

3.1 消費者の怒りと不信感

今回の事件が明らかになると、多くの消費者は企業の透明性や品質管理に疑問を投げかけました。特にSNS上では、感情的な投稿が多数見受けられ、「一度失った信頼は取り戻しにくい」という意見が多数寄せられています。

不買運動に参加する消費者たちは、企業に対してただ謝罪を求めるだけでなく、今後の改善策や再発防止策を強く要求しています。

3.2 メディアと情報操作の裏側

また、ネット上ではボットによる自動投稿や、意図的に炎上を狙った情報操作の存在も指摘されています。

以下は、SNS上で見られた炎上の投稿件数とそのピーク時間をまとめた表です。

| 時間帯 | 投稿件数(概算) | 備考 |

|---|---|---|

| 平日昼間 | 500件前後 | 通常の情報拡散 |

| 平日夜間 | 1500件程度 | 感情的な反応が増加 |

| 週末ピーク時 | 3000件以上 | ボット投稿の疑いが浮上 |

※上記は仮想データですが、現実の状況と照らし合わせると、週末の炎上がいかに意図的な操作の影響を受けやすいかが理解できます。

3.3 企業の対応と消費者の期待

亀田製菓はこの騒動に対して迅速な謝罪や対応策の発表を余儀なくされました。しかし、発表された対応策が十分なものであったか、また、根本的な問題解決に結びつくものかは今後の検証が必要です。

消費者の側からは、ただの言い訳に留まらない、実効性のある対策と透明性の向上が求められています。

4. 分析と考察

4.1 情報リテラシーの重要性

今回の事件は、情報の真偽を見極めるためのリテラシーがいかに重要であるかを浮き彫りにしました。私たちは、SNSやインターネット上の膨大な情報に流されるのではなく、裏付けとなる事実や信頼できる情報源を確認する姿勢が求められています。

企業側も、情報発信時には慎重な言葉選びと迅速な対応を徹底する必要があるでしょう。

4.2 企業の社会的責任とリスクマネジメント

亀田製菓の事例からは、企業が持つ社会的責任の重さと、リスクマネジメントの重要性が改めて示されました。

- 信頼回復の難しさ: 一度損なわれたブランドイメージは、短期間で回復することが困難です。

- 危機管理体制の必要性: 炎上が発生した場合、迅速かつ的確な対応が求められます。

- 透明性とコミュニケーション: 消費者との対話を重視し、情報を隠すのではなく、オープンにする姿勢が今後の鍵となるでしょう。

4.3 社会全体への影響と未来への提言

現代の情報社会は、炎上という現象を通して私たちに多くの教訓を与えています。企業だけでなく、私たち一人ひとりが情報を発信・受信する責任を持ち、より健全な情報環境の構築に努めるべきです。

今後、以下の点が求められるでしょう。

- 情報教育の強化: 学校や企業での情報リテラシー教育の充実

- 企業の透明性向上: 企業の内部情報や対応策の開示を促す仕組みの整備

- SNS運営の改善: ボット対策やフェイクニュース対策の強化

5. 今後の教訓と社会への提言

今回の「柿の種 炎上騒動」は、単なる商品の不買運動や一過性の炎上に留まりません。

それは、情報社会における信頼と真実の価値、そして企業と消費者の新たな関係性の模索を迫る警鐘です。

私たちは、この事件を機に、常に疑問を持ち、情報の裏側にある真実を追求する姿勢を忘れてはならないのです。

企業側も、言葉一つひとつに責任を持ち、消費者との信頼を再構築するために、より透明なコミュニケーションと迅速な対応を実現する必要があります。

6. 結び:あなたに問いかけます

あなたは、今回の騒動をどのように受け止めましたか?

私たちが普段目にする情報やニュースの裏側には、決して単純ではない複雑な事情が隠れていることを忘れてはいけません。

情報が氾濫するこの時代、真実を見極めるためには、私たち自身が鋭い観察眼と冷静な判断力を持つことが不可欠です。

ぜひ、この記事を通して、あなた自身の情報リテラシーや、企業と消費者の在り方について、再考していただければと思います。

この記事は、最新の情報に基づき、事実確認と校正を徹底しながら執筆しております。読者の皆様が情報の裏側にある真実を見抜き、より健全な社会環境の実現に向けた一助となることを願っています。

コメント